Le texte inverse la Genèse : le verbe ne crée pas, il désoriente ; le souffle ne donne pas la vie, il l’embrouille ; l’écriture n’est pas une révélation, mais une aberration fossile.

Structure narrative

- Incipit : Les ancêtres d’avant la singularité

- Le verbe : Découverte des modes de communication primitifs

- Les cordes : Révélation sur la parole

- Le grattage et le barbouillage originels : Le mystère de l’écriture

- Le muscle de l’émotion : Les règles d'écriture variables

- Postface : Épuisement et abandon du projet

Thématiques principales

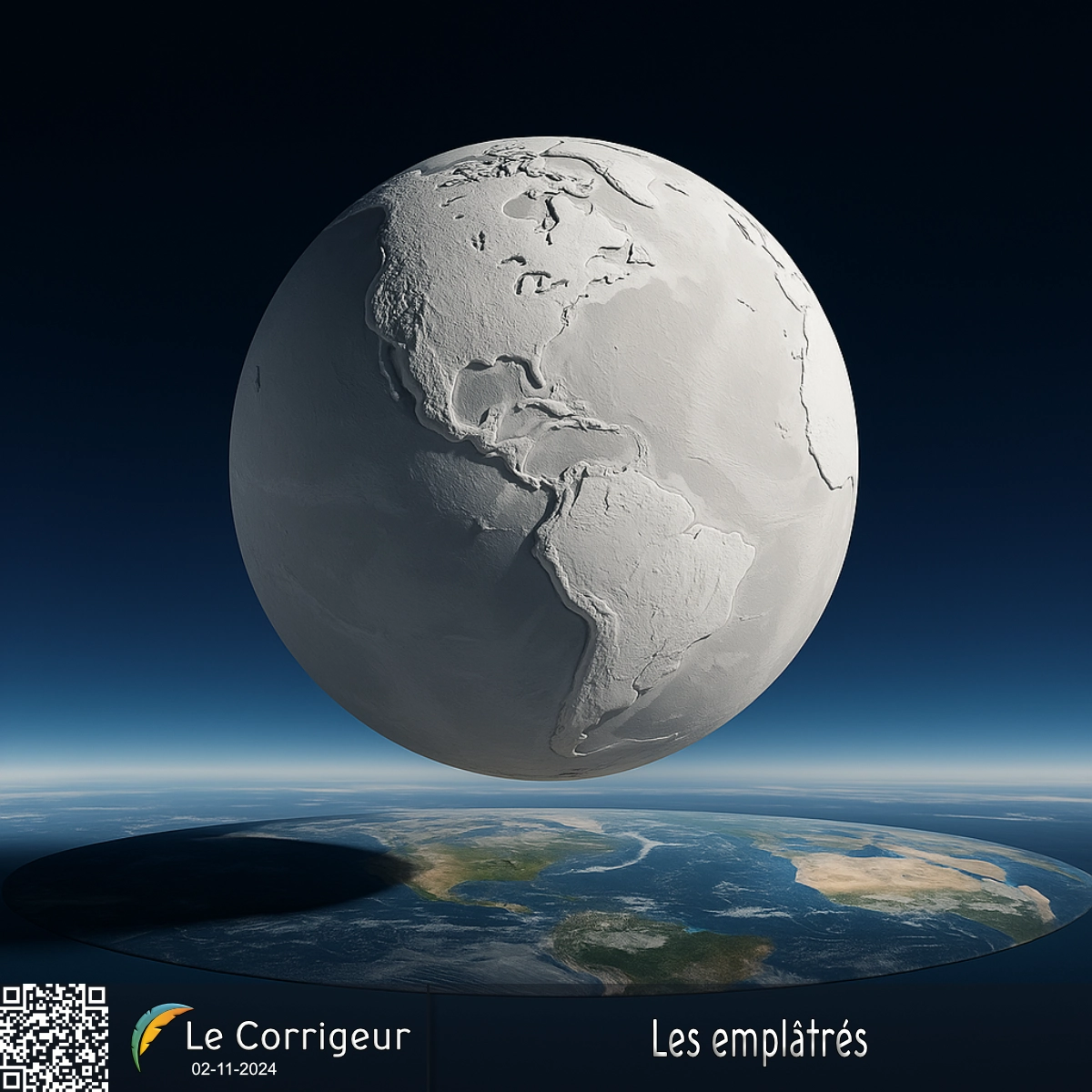

L’œuvre explore la déshumanisation progressive à travers le regard d’êtres posthumains qui étudient leurs ancêtres humains comme des spécimens primitifs. La thématique centrale interroge ce qui constitue l’essence de l’humanité : la communication corporelle, les émotions spontanées, la complexité linguistique sont présentées comme des archaïsmes incompréhensibles.

L’histoire développe également une réflexion sur la perte culturelle et l’oubli. Les protagonistes, malgré leur évolution technologique, ne parviennent plus à saisir la richesse de leur héritage. Cette amnésie collective questionne le prix du progrès et la valeur de la mémoire.

La communication forme le nœud du récit. Le contraste entre les « pensées partagées » instantanées des posthumains et la complexité du langage humain (vocal, gestuel, écrit) révèle un paradoxe : ce qui semblait être une simplification s’avère être un appauvrissement.

Style narratif

L’auteur adopte une narration à la première personne du point de vue d’un être posthumain, créant un effet d’étrangeté. Ce procédé du regard étranger permet de défamiliariser notre propre humanité, la rendant soudain exotique et mystérieuse.

Le ton oscille entre écriture pseudoscientifique et comique. Le narrateur emploie un registre académique pour décrire des réalités banales (parler, écrire, sourire), créant un décalage humoristique qui sert la satire. Les dialogues avec les collègues renforcent cet effet de groupe d’étude perplexe.

La structure narrative suit une progression descendante : fascination initiale, questionnements croissants, puis abandon et retrait dans le « cocon ». Cette courbe reflète l’incapacité des posthumains à soutenir l’effort de compréhension de leur propre origine.

Symbolisme

Le titre « Le bâilleur des mondes » condense l’ambigüité du récit. Le bâillement évoque à la fois l’ennui et l’ouverture (de la bouche, des mondes). Le narrateur incarne cette figure contradictoire : créateur de mondes par sa recherche, mais qui finit par bâiller d’ennui devant la complexité humaine.

Les métaphores dégradantes révèlent la vision mécaniste des posthumains : les cordes vocales deviennent des « ficelles », l’écriture se réduit au « grattage ». Cette réduction symbolique illustre l’appauvrissement du regard sur l’humain.

Les malentendus linguistiques (le pouce appelé « Bravo », les déformations « ma nuscrit/ta puscrit ») symbolisent la dégradation de la transmission culturelle. Ces jeux de mots révèlent comment le sens se perd et se déforme à travers le temps et la technologie.

Le « cocon » final représente la fuite face à la complexité. Symbole à la fois protecteur et régressif, il illustre le choix de l’ignorance volontaire face à l’effort de compréhension du passé.