Ce texte nous plonge dans un piège temporel où la nature devient un labyrinthe et où chaque pas nous ramène inexorablement au point de départ. Les promeneurs auraient-ils entrepris cette promenade s’ils avaient su que la réalité se fissurerait sous leurs pieds ?

Structure narrative

- Incipit : Présentation du cadre fantastique et de la promesse narrative

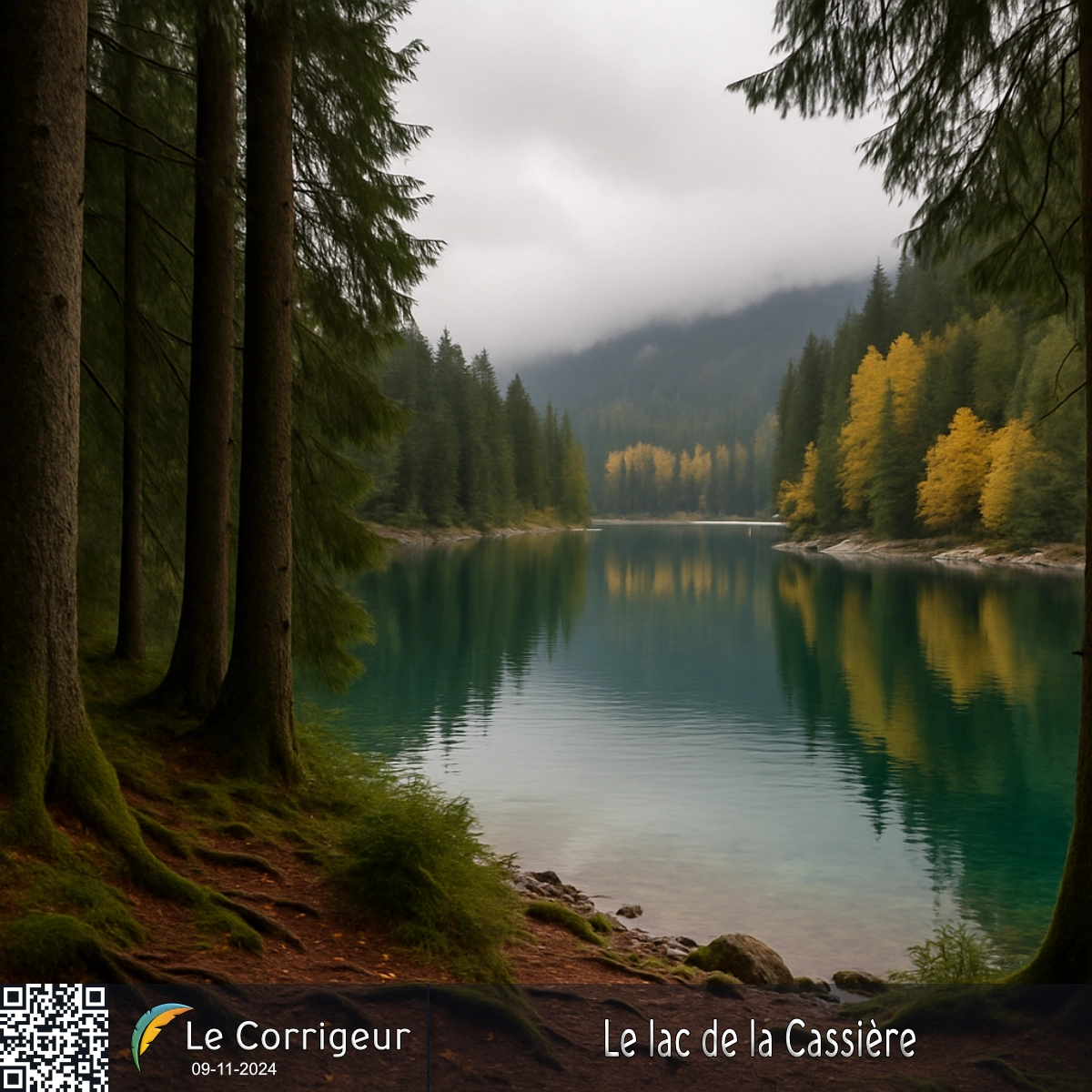

- L’invitation au mystère : Mise en place du décor (le lac de la Cassière) et du contexte historique (les chercheurs d’éternité)

- L’effacement progressif : Disparition graduelle des témoins humains, montée de l'inquiétude

- L’engloutissement végétal : Entrée dans la forêt dense, isolement croissant des protagonistes

- La boucle impossible : Le phénomène inexpliqué par un retour au point de départ après une marche linéaire

- Postface : la spirale de l’impasse-temps

Thématiques principales

Cette œuvre fantastique explore l’emprisonnement temporel et spatial comme une métaphore de la condition humaine. La thématique centrale du piège invisible traverse tout le texte. Les personnages croient maitriser leur parcours, mais ils découvrent qu’ils sont pris dans un mécanisme qui les dépasse. Cette illusion du libre arbitre résonne avec l’angoisse contemporaine de la répétition et de l’enfermement.

La quête d’absolu constitue le second axe thématique majeur. Des figures historiques (Sidoine Apollinaire, Maurice Leblanc) aux protagonistes actuels, tous cherchent quelque chose d’inaccessible comme la fontaine de Jouvence, un mystère littéraire, ou une simple promenade paisible. Cette quête les transforme inexorablement, et les arrache à leur vie mondaine.

La fragilité du réel finit par interroger nos certitudes. Le récit joue constamment avec les limites entre le rationnel et l’irrationnel, révélant ainsi combien notre perception du monde reste précaire et subjective.

Style narratif

L’auteur déroule ici l’art de la suggestion. Plutôt que d’expliciter le fantastique, il laisse planer le doute par des formulations ambigües (« Il est vrai que… », « dit-on ») et des images poétiques (« le lac semblait s’être refermé sur nous »). Cette esthétique de l’implicite maintient le lecteur dans l’incertitude.

Le rythme narratif suit une progression crescendo : le départ, volontairement naïf, évoque une rédaction d’écolier. C’est ce contraste qui donne tout son poids à la montée du trouble.L’accélération progressive de l’inquiétude nous saisit alors sans peine, avant une fausse résolution, puis la chute brutale.

Les phrases courtes de la fin (« Je tournais la clé de contact. La terreur nous saisit. ») contrastent avec les périodes amples du début.

L’ironie narrative traverse le texte : le narrateur feint d’abord de chercher une explication rationnelle avant d’avouer préférer « son histoire de translation temporelle », préparant la révélation finale où le fantastique triomphe définitivement..

Symbolisme

Le lac fonctionne comme un miroir symbolique multiple : miroir de l’âme (« observer la pureté de notre propre reflet »), piège temporel, et métaphore de l’inconscient qui « se referme » sur ses visiteurs. Sa circularité évoque l’éternel retour et l’impossibilité d’échapper à certains destins.

La forêt incarne l’engloutissement progressif de la conscience rationnelle. Plus les protagonistes s’enfoncent dans la « canopée dense », plus ils perdent leurs repères. Elle symbolise l’inconscient collectif où les lois ordinaires cessent de fonctionner.

Le carrefour représente le moment du choix illusoire. Croyant décider librement, les personnages découvrent que toutes les voies les ramènent au même point. C’est l’image parfaite du libre arbitre qui se révèle déterminisme.

Les « nouveaux promeneurs » de la chute symbolisent l’éternel recommencement. Le cycle se perpétue. Il suggère que l’histoire racontée n’était qu’une occurrence parmi d’infinies répétitions possibles.